2025.09.23

お城へいざ参ろう! 国境を守る 足柄城前編

みなさん、こんにちは!

前回は番外編として「鶴若まるの鎌倉散策」をお届けしましたが、今回のお城へいざ参ろう!は足柄城をお届けします。それでは参りましょう!

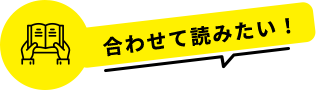

足柄城は静岡県駿東郡小山町・神奈川県南足柄市にある後北条氏のお城で、駿河国と相模国の国境である標高759mの足柄峠に築かれていました。足柄峠は駿河と相模、箱根と丹沢を結ぶ交通の要衝で、「坂東」への関門として古代から有名でした。

足柄峠は南北に尾根が続いており、多数の砦が築かれていました。足柄城の南方には猪鼻砦、北方には阿弥陀尾砦があり、さらにその先の尾根伝いには浜居場城があるなど、足柄峠全体が要害化されていました。

隣国との関係と足柄城

足柄城の築城時期は定かではありませんが、相模と駿河の国境ということで、後北条氏にとって国境警備が必要となった1537年以降ではないかといわれています。

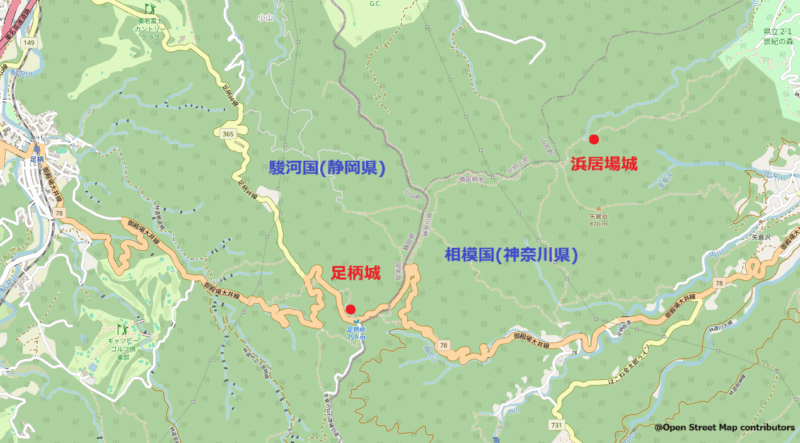

それまで後北条氏と駿河の今川氏は友好関係であり、甲斐の武田氏とは後北条氏・今川氏ともに敵対関係にありました。しかし、今川氏が武田氏と同盟を結んだことで、後北条氏と今川氏の関係が断絶し、後北条氏は駿河へ侵攻、河東地域(富士川の東)をめぐり争いが激化します。こうして足柄峠は国境の要地となり、後北条氏は足柄峠を警備する必要が生じました。

このときに築城されたという見方もありますが※1、あったとしても本格的な城郭ではなく見張りの砦程度のものだった※2とも考えられています。

*1551年~1568年12月 三国同盟

→1551年から後北条氏・今川氏・武田氏の同盟交渉が開始され、婚姻関係によって軍事同盟が成立しました。

しかし、桶狭間の戦いで今川義元が討たれ、今川氏の衰退を見極めた武田信玄が同盟を破棄し、1568年12月に駿河へ侵攻します。後北条氏は今川氏のために援軍を派遣し、武田氏と敵対して各地で攻防戦が繰り広げられます。

*1569年2月~4月 石切職人を足柄峠へ派遣する

→駿河へ侵攻してきた武田氏と各地で戦うことになったことで、国境防衛の拠点として足柄城の強化が急がれました。北条氏康によって、石切職人が足柄峠へ2回10名ずつ動員されており、途中には職人1人が呼び戻されるなど往来が慌ただしくありました。

→具体的な作業はわからないものの、足柄城に残っている石垣や土塁の根石から、こうした石垣などの普請を石切職人に行わせたとみられています。

これ以前から足柄城はあったかもしれませんが、史料上に登場した初見が、氏康が足柄峠へ石切職人を派遣した1569年2月の書状となっています。

*1571年3月11日 足柄城普請のための人員動員を命じる

→1月に足柄城とともに防衛拠点となっていた深沢城が武田氏に攻撃により開城したため、武田氏との最前線拠点として、足柄城と河村城の普請が行われました。

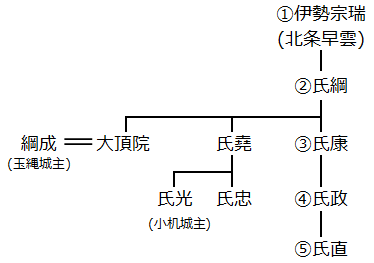

*1571年7月 武田氏に対抗するため、北条綱成と北条氏光が足柄城に着陣する

→足柄城の守備は交替で警固にあたる在番制であり、玉縄城主で氏綱の娘婿の綱成や、小机城主で氏政の従兄弟の氏光たちの兵が守備していました。

氏政が綱成に宛てた書状には、「足柄城は手広で城兵が足りないが増員できない。小田原城に近いため敵が攻めてきたら片時の内に駆けつける」と書いています。

*1571年11月10日以前 武田氏との同盟が復活する

*1578年 上杉氏の家督争い(御館の乱)をきっかけに、武田氏との同盟が破棄される

*1579年6月19日 足柄城と浜居場城の間の通行が禁止される

→浜居場城の掟を定め、足柄城と浜居場城の間の通行を禁止し、途中に引橋を架けて番屋をおいて昼夜監視し、通行者がいれば捕らえて小田原へ報告するように命じています。

→浜居場城は相模に通じる道を押さえるためにあり、足柄城と浜居場城を中心に駿河方面からの侵入者を許さない態勢であったことがわかります。

*1579年8月27日 足柄城普請のための人員動員を命じる

→武田氏が伊豆に侵攻してきており、防備強化のため普請が行われました。

*1582年3月 武田氏滅亡

残されている記録を見ると、足柄城が国境にあるということから、武田氏との関係によって城の普請が行われている様子がよくわかります。武田氏は滅亡しましたが、徳川家康・豊臣秀吉との関係のなかで、引き続き国境を守る城として存在していきます。

石積の痕跡が残る城

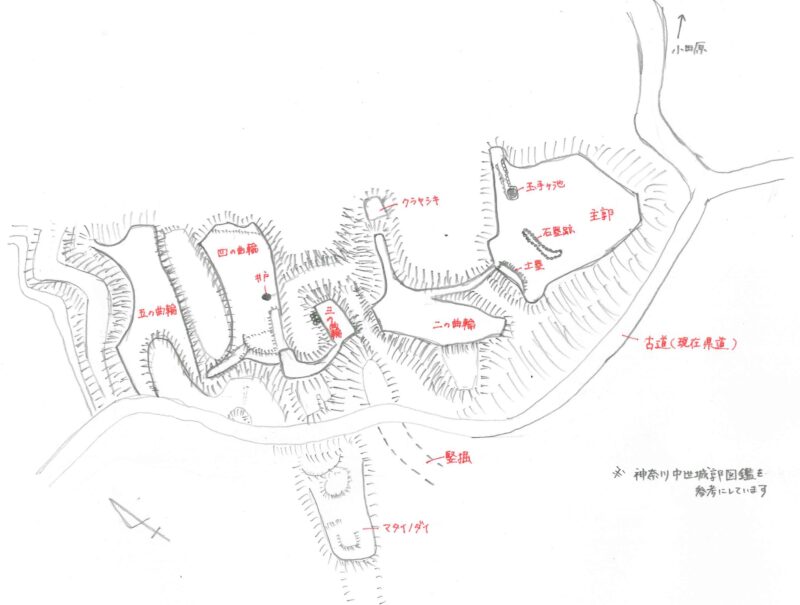

足柄城を中心に周辺の尾根や山にわたって多数の砦が設けられており、広範囲に遺構が広がっています。足柄城の中心部は主に5つの曲輪群から成り立っていて「五連郭」ともいわれています。現在の足柄城の姿は、後北条氏の最末期のものと考えられています。

五連郭の西下を古道(現在県道)が通っており、古道を城域に取り込んだ構造になっています。城域に入った敵を一列にして隊列を伸ばし、横から攻撃を仕掛けることで防御する狙いがあるようです。

①主郭

城内最大の曲輪で、南北55m・東西40mほどの規模となっています。中央部に低い石塁跡のような遺構があることから、さらに細かく区画されていた可能性があります。

↓石塁跡のような遺構

北東隅に玉手ヶ池と呼ばれる井戸があり、現在もわずかに水が湧いています。池の周りに起伏が見られるため、土塁があった可能性が高いそうです。

二の曲輪に向けて分厚い土塁が設けられていますが、足柄城にはこの土塁以外には顕著な土塁が見られません。駿河側(二の曲輪方向)には土塁があるものの、反対側には土塁がないため、駿河側からの敵に備える構造になっていることがわかります。

↓手前の山のようになっている部分が土塁で、堀を挟んだ先が二の曲輪(人がいる部分)となります。

主郭と二の曲輪の間には約20mの堀があり、堀の両端は土橋のようになっていています。現在は道が通っており、連絡通路がはっきりとわかっていません。

②二の曲輪

長方形の曲輪で、北東方向の尾根の先には「クラヤシキ」と呼ばれる場所もあります。現在は確認できないものの、江戸時代の記録には主郭と二の曲輪は「廻り石垣」だと記されています。

↓二の曲輪からは御殿場方面を見渡すことができます。

三の曲輪との間には幅約15mの堀切があり、中央が土橋になっています。この堀は、2009年の発掘調査で見つかった巨大な竪堀に繋がると考えられています。堀切と竪堀を連続させることで、尾根伝いからも山の斜面側からも進みにくくし、敵の侵入を防ごうとしたようです。

↓三の曲輪から見た堀切と二の曲輪(左奥)

③三の曲輪

ほぼ正方形の小さな曲輪で、木が茂っていて見ることはできませんでしたが、北西の斜面には石積の痕跡が残っています。二の曲輪に付属する角馬出とする見方もあります。※3

北から東にかけてL字状の幅20mを超える堀があり、四の曲輪とは西側の土橋でつながっています。土橋の先には比較的面積のある平地があり、三の曲輪とこの平地で重ね馬出を形作っていた可能性もあるようです。※4

↓土橋の先にある平地

今回はここまで!

足柄城の歴史は後北条氏と武田氏の関係性に直結しており、改めて城は領国を守るためにあることを感じました。主郭と二の曲輪からは、晴れていると富士山が綺麗に見えます!鶴若まるは残念ながら見ることができなかったので、みなさん実際に行って綺麗な富士山を見てくださいね!

↓鶴若まるが行ったときは、富士山が雲に隠れていました。

参考文献

『神奈川中世城郭図鑑』 戎光祥出版、2015年 ※3・4)200頁

『日本城郭大系第6巻』 新人物往来社 1980年

『南足柄市史6 通史編Ⅰ』 南足柄市、1991年 ※2)266頁

『小田原市史 別編 城郭』 小田原市企画部市史編さん室、1995年

加藤理文・中井均編『静岡の山城ベスト50を歩く』 サンライズ出版、2009年※1)170頁

峰岸純夫編『関東の名城を歩く 南関東編』 吉川弘文館、2011年

黒田基樹『戦国北条氏五代』 戎光祥出版、2012年

黒田基樹『北条氏康の子供たち』 宮帯出版社、2015年

黒田基樹『北条氏政』 ミネルヴァ書房、2018年

【お知らせ📣】年始のイベント

こんにちは! BMW Chofu ジーニアスのLillyです☺️ Merry Christmas 🎄💫 近年ホー...

local | 2025.12.25

12月のイベントご紹介🎄🎅

こんにちは! BMW Chofu ジーニアスのLillyです☺️ 沖縄BLOG :古宇利島編 元々はパラーセリング予定だったのですが、風が強く、キャンセルにな...

local | 2025.12.4

お城へいざ参ろう! 国境を守る 足柄城後編

前編では、武田氏との関係のなかの足柄城の歴史と、主郭~三の曲輪の構造について紹介しました。後編ではその後の足柄城の歴史と、四の曲輪・五の曲輪について紹介していきます!それでは参りましょう...

local | 2025.11.25

冬に活躍!☃BMWのワイパー使いこなせていますか?

こんにちは! BMW Chofu ジーニアスのLillyです☺️ 一段と寒くなりましたね。 日が落ちるのが速く、朝も少し暗くてなかなか起きれないです ...

local | 2025.11.20

Japan Mobility Show 2025 に行ってまいりました!

こんにちは! BMW Chofu ジーニアスのLillyです☺️ Contents BMW CHOFU MARCHE 2025にご来場ありがと...

local | 2025.11.13